服务还是夺取(第3/4页)

其二,政治家的道德必须是为政治服务的。这种必须不是主观的,不是刻意的,而是自然而然的,正如商人慈善,必须带有资本主义的某种痕迹一样。孙中山讲道德,基本上可分为两个阶段:革命阶段,强调“革命道德”居多;南京国民政府建立以后,则强调“固有道德”居多。什么是“固有道德”?他说“讲到中国固有的道德,中国人至今不能忘记的,首是忠孝,次是仁爱,其次是信义,其次是和平。”465在谈到忠孝时他说“国民在民国之内,要能够把忠孝二字讲到极点,国家便自然可以强盛”466;在谈到仁爱时除了推崇孔子“仁民爱物”外,对墨子“兼爱”也极为推崇,说“墨子所讲的‘兼爱’,与耶稣所讲的‘博爱’是一样的”;在讲到信义时他说,“中国古时对于邻国和对于朋友,都是讲信的”467;在谈到和平时他说,“中国更有一种极好的道德,是爱和平。……我们以后对于这种精神不但是要保存,并且要发扬光大,然后我们民族的地位才可以恢复。”468。这些固有道德是他在革命年代时绝不会想到,也不会深加论述的,为什么到了1924年的时候,他开始强调固有道德的重要性?就是因为地位变了,身份变了,道德观也发生了变化。孙中山的思想后来被戴季陶定位为“完全是中国的正统思想,就是继承尧舜以至孔孟而中绝的仁义道德的思想”,说“完全渊源于中国正统思想的中庸之道,先生实在是孔子以后中国道德文化上继往开来的大圣”,469其工具意义可见一斑。

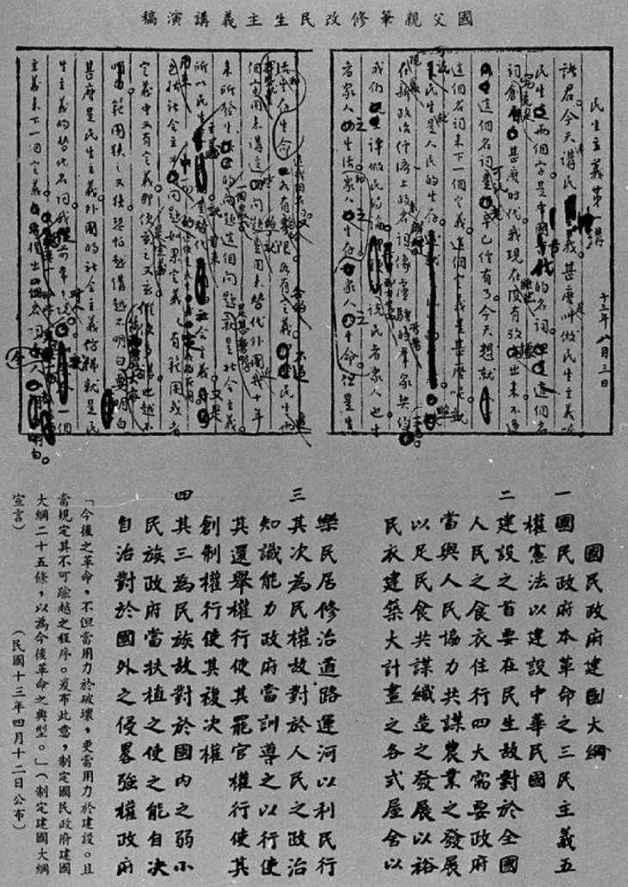

孙中山亲笔修改民生主义讲演稿

虽然,道德有如此重要的工具意义,但是孙中山的那些党员们对道德却并不像他那样看重。

革命时期,革命党就是一个五花八门的大杂烩,他们走到一起的目标只有一个——革命。除此之外,别无限制,所以道德水平是参差不齐的。张鸣在他的《辛亥:摇晃的中国》中描述了好多为了革命而无所不用其极的例子,同时也描述了好多打着革命的幌子无恶不作的例子,这里面简要地转述几个:

湖南人焦达峰、居正、邓玉麟等人革命没钱,焦达峰拉了同乡入伙,把同乡的布卖了维持革命,钱用完后,偷庙里的佛像去卖,不成功,让他们的新同志邹永成偷他婶子的首饰,也没成功。湖北的革命党为了从党员刘公家里弄钱革命,竟然使用了美人计,后来成功了。470

湖南独立之后,焦达峰做了都督,“自打新政府开张,哥老会、巡防营还有新军的官迷们,陆陆续续就都来了。个个都说自己功劳大,资格老,要官,要钱,不给就大叫,拔枪,抡刀。都督府每天要开四百席,流水地吃,不舍昼夜。”471

“广东的北伐军到了南京前线,打了两场小小的接触仗,然后就屯兵不前。当官的在南京城里大吃花酒,轮流请客,今天你请,明天我请,轮流当主人花钱,几乎成天泡在温柔乡和酒乡里。前方有事,找不到军官指挥,好不容易找到了,却沉醉不醒。军官这样,士兵跟着学,经常有夜不归宿的。南京临时政府好不容易筹来北伐的钱,好一些送进了酒楼妓院。一旦钱没了,有的就敢整队人马出来抢。”472

国民党统一了全国,然而大家知道,统一前的军阀不是被消灭了,而是被吸收了,军阀成了“党国”政治的上层。“虽然这些军阀获得了国民党党籍,并接受了南京政府,但是他们不相信蒋介石,妒忌他日益扩大的权力,而且大多对国民党运动的思想意识漠不关心。”473

而在南京中央政府里,也同样是这样。当革命成功之后,过去各个军阀政权的官僚纷纷南下南京,谋求有利可图的新职。1948年曾当选第一届中华民国立法委员的西北大学教授程元斟曾经写过一篇文章《革新运动只许成功不许失败》,其中有一段这样写道:“到1929年十个部中至少有四个部长由这些新归顺的革命事业的旧官僚担任。他们还塞满了官僚政治的许多其他职位,以至国民党老党员郭泰祺愤怒地辞去外交部次长的职务,指责说,‘党在去年被共产党人篡夺,现在差不多被旧官僚势力所篡夺,实无二致。’旧官僚势力对新政权的影响深远。这些旧官僚带来在他们先前职位中表现出来的同样的人生观,同样的权力贪欲而不顾公益,贪污腐败迅速浸透了行政机关。这样,旧军阀政权的价值观、态度和做法,一起注入了新政府,甚至十八年后,在1946年,一些想革新国民党的党员调查了他们政府的腐败,并把腐败原因归因于当时涌进国民党的政治投机分子和旧官僚。”474

政府上层官僚如此,而整个国民党,同样是这样。《剑桥中华民国史》还这样论述:“国民党党员汤良礼写道,1924年改组前的国民党不是一个政党,只不过是个‘各种各样政客组成的集团,他们大多数很少关心孙逸仙所拥护的主义,只是为达到各自的目的利用孙逸仙在民众中的崇高威望。’国民党的凝聚倾向,随着革命运动走向夺取全国权力的关头而变坏了。由于当时各种政治派别的野心政客看风使舵,国民党党员数量从1926年的仅15万人增至1929年的63万人。从未受到严格控制的党组织,完全不顾新申请人的背景、品质或是否信奉革命目标,就接纳他们入党。蒋介石部队的参谋长何应钦在1928年1月就抱怨说,‘各级党部只关心数量,不注意质量。因此,党的精神日益衰败。’这样国民党党员的构成状况在1927年已混乱不堪。”475

而这种现象,不是我们现在总结的时候才看到,在1923年孙中山改组国民党时就说,“然从今日现象考察:吾党党员中热心的人出而握军权,未尝无人;但谋私利者亦假称热心,争握军权。不知军队是拼命杀人的事业。今之手握一万数千兵者,以利结合,鲜有以主义感化其部下者。就现在情形观之,凡兵士临阵,有赏则能克敌破城,无之则不能。或有不赏亦打仗者,则因地盘苦瘠,须占领较富裕的地盘而已。可知军队奋斗,系为升官发财起见,非如昔日党员专为主义的奋斗也。”476

孙中山认识到了问题的严重性,到处宣传道德教育的重要性,到处要求“党德清澄”,甚至还把黑社会(三合会)的立盟起誓搬到了党建上来了,创建了就职宣誓制度,要求“凡归顺之官吏、新进之国民必当对于民国为正心诚意之宣誓,以表示其拥护民国,扶植民权,励进民生。”477他想通过宣誓这一形式,把道德问题制度化法律化,但是誓是宣了,行为却没有什么改变,他又能怎么办呢?只能感叹“革命尚未成功”了。