第十一章 瓦鲁班之二(第2/5页)

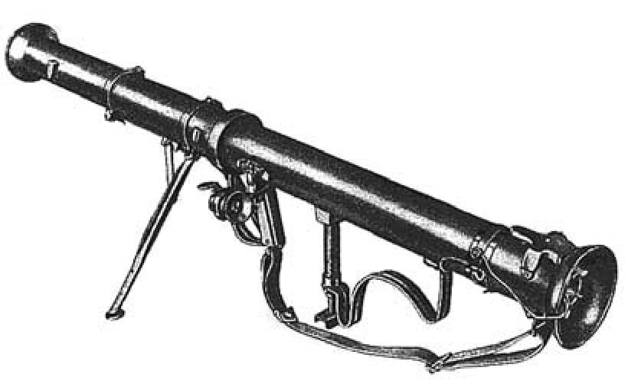

远征军的反坦克利器,巴祖卡火箭筒。

中国远征军官兵用巴祖卡反坦克火箭筒打击日军——这种武器也可以用来打碉堡

远征军坦克第一营的攻击是由新22师步兵一部伴随发起的。丛林中步兵可以通行的道路远非战车可走的路能比,故此,步兵的穿插常常超越战车。大班之战,很有可能和日军九七式装甲车交手的是超越战车的远征军步兵部队。日本豆坦克在新22师的步兵面前还是很有威胁的。因此,这支日军才能暂时阻挡中国军队的进攻,掩护日军师团部的人员撤离。然而,缅北的中国军队,早已经不是淞沪战役时代绑手榴弹炸战车的装备水平了。在巴祖卡火箭筒的攻击面前,数量不多,又缺乏步兵掩护的日军装甲部队很快就成了火烧乌龟壳。如此说来,赵振宇的坦克部队赶来时,对手可能只剩了日本步兵,所以没有和日军战车交手的记录。中国装甲部队这次也许是捡了个现成便宜。不过,假如九七式碰上的是中国坦克部队,那战斗要结束得快得多——连中国运输部队的大卡车都撞飞过日军战车,远征军的坦克打九七式是不需要减速的。

孙立人将军观看美军演示火箭筒使用方法

这些装备远征军的巴祖卡火箭筒,战后被新一军、新六军等部队带回国内,一度进入内战战场。不过,战场上“土八路”的打法根本不和国际接轨,既没有坦克装甲车,也很少有碉堡炮楼之类等着挨打的目标。在“土八路”刁钻的夜战、伏击、渗透等战术面前,巴祖卡火箭筒根本找不到用武之地。这批武器的最后归宿是上了朝鲜战场。当时,苏联不肯把自己的RPG-2火箭交给中国人使用,担心中国人会把它丢给美国,暴露苏联最先进武器的秘密。结果,中国人只好带着美国人送来的巴祖卡去打美国坦克,结果收获甚丰。美国人惊异,或许还有些骄傲地发现,本国武器的使用期限远比预期为长。而在战场上,中国还缴获了美军最先进的折叠式反坦克火箭,回来仿制成了五一式反坦克火箭。这个结果弄得苏联只好马后炮似的追着把RPG-2送来装备志愿军,换取美国的新式武器技术。

这种事儿好不尴尬。

无论如何,在打掉大班日军第18师团总部的战斗中,中国装甲部队表现甚佳。

8日,战车第一营冲过南皮尤河到达南岸,随即突入日军在大班的指挥所,在混战中,日军师团经理部长(负责财务的)木村大佐等战死。战斗中,班长张天翼的座车冲在最前面,并迎面与日军两门47毫米反坦克炮狭路相逢。日军平射炮阵地设置巧妙,仿佛是从地里钻出来一般。张天翼眼疾手快,抢先发炮。这颗炮弹打在日军第一门炮的炮位边上,在敌人还没有瞄准完毕就将其掀翻。因为来不及重新装弹瞄准,为了抢时间,张天翼的战车直接朝第二门炮压了上去,反坦克炮的防盾挡不住小山一样的M3斯图亚特坦克,日本炮手的人头挂在履带上来回滚动,异常恐怖。远处的目标用枪炮打,近处干脆直接冲撞,中国军队的战车在日军指挥所来回碾压。战斗结束后,有人回忆坦克的履带状如绞肉机,许多日军的尸体惨不忍睹。

战斗结束后,坦克兵们发现,这一战最值得记录的缴获,既不是六门大炮,也不是被视作稀罕玩意儿的日本海带,而是一个不大的印章,这就是日本陆军第18师团的关防。对中国军队来说,抗战以来获得敌军师团关防,这还是第一次。

关于这枚关防缴获的过程,有各种说法,原新38师第112团第二营营附丁涤勋在回忆录《印缅之战征战实录》中的记载似乎最为可靠。书中写道:

“8日中午,我们一个战车兵看到有人往树林深处两辆装甲车处跑,他便一面冲过去,一面通知后面的搜索兵。搜索兵跟上去,看到一个穿马靴、黄呢制服的家伙已爬到装甲车下面,看样子像是一个军官,我军搜索兵便一刀砍下去,只砍下半个膀子,扯不下来,于是用力一扯,扯下了整条膀子,连肩上的背包也扯了下来。这时,敌人的炮火集中保护这里,他来不及细看,便把一个膀子和一个背包拖了回来。第二天一检查,在背包里看到了敌第18师团司令部的关防。”

也正因为这个,坦克兵们才恍然大悟自己踹了第18师团的总部,难怪这里的敌军居然有装甲车。

这个搜索兵可能姓刘,第二天他把这个印章交给自己的连长韩德明,恰好营长赵振宇在侧,于是官大一级压死人,赵振宇即将这枚大印收入囊中。新22师和新38师的军官们后来争着用这关防在白纸上压上印记,以纪念这一次不同寻常的胜利。赵振宇本人给他在西南联大的老师寄去盖着日军第18师团大印的信笺,保存至今,成了难得的历史遗物。

战斗间歇中的新22师官兵

远征军战士的丛林生活

被中国搜索兵砍死的那名日军军官,很可能就是负责保管师团关防的第18师团作战课长石川中佐。日方记载,石川在战斗中失踪,下落不明。

此战中,田中新一的私章,日军第55联队联队长山崎四郎大佐的印章、私人文件、日记等,也统统被坦克兵作为战利品搜去。田中新一师团长正好带着少量随员到第56联队督战,幸免于难。

日本陆军第18师团的关防

应该说,中国坦克兵在孟关—瓦鲁班战斗中表现相当出色。而实际上他们不过是刚刚从学校突击完成训练课程的新手而已。许多坦克手直到第一次战斗结束,天亮后看到遍地日军尸体,才意识到参加的并非演习。

这些装甲兵中,不乏后来的风云人物。

中国驻印军坦克部队有两百多名军官,是经过驻印战车训练班培训后进入战斗部队的。尽管战车由美国人提供,教官也多是美国人,但训练班的主官是由中国方面任命的,这个训练班还兼有统筹中国方面在印战车部队的功能。中国政府试图假训练班的名义,统筹全部战车部队的意图还是明显的。

战车训练班的第一任主官是蔡宗濂,日本士官学校的毕业生,说起来蔡是中国军队机械化部队的老前辈了,也是搞教育的老前辈。20世纪30年代初期中央陆军军官学校办辎重研究班时,蔡宗濂就当过班主任,以后该校并入交辎学校,蔡又担任该校辎重兵科的教育处处长。抗日战争时,蔡宗濂任陆军辎重兵汽车一团的团长,参加过滇缅公路的运输任务。1943年4月,蔡奉命飞印度筹建战车训练班,在兰姆伽河畔成立了训练班的班本部,继而于6月成立了两个军官大队,战车训练班第一期能够如期开班,蔡宗濂将军功不可没。