情随春草绿 缘定山坳间娶在李庄的学者

香樟豆,圆又圆。研究学问不值钱。

来到李庄四年整,没人问俺热和冷。

光身汉,下决心,娶个太太待俺亲!1

这首《香樟豆谣》的作者董作宾是个恂恂儒者,写的是20世纪40年代一群青年才俊流寓李庄,在当地婚娶的浪漫故事。那时,迁到李庄的中研院史语所与社会所、中博院、中国营造学社以及同济大学有数以千计的年轻人,其中多已到了婚龄,甚至老大不小。在那个孤寂沉闷的环境中,男女青年的彼此相遇有如涸辙之鱼,而藏在心灵深处的苦闷就是汩汩长流的清泉。于是,尽管是战时他乡,但还是有人敢把情丝系于这块土地,也有当地姑娘敢把绣球抛向那些外乡的先生。

山茶花,朵朵红。三院学士最多情。

折一把茶花求婚去,第一个成功是逯卓亭。

诗中的山茶花,代指史语所历史组,即“三院”驻地,因房子年资浅,当地人又叫“新房子”。院内有两株大红山茶,茶花从秋冬一直开到暮春,又名“茶花院”。“卓亭”是史语所助理研究员逯钦立的字。

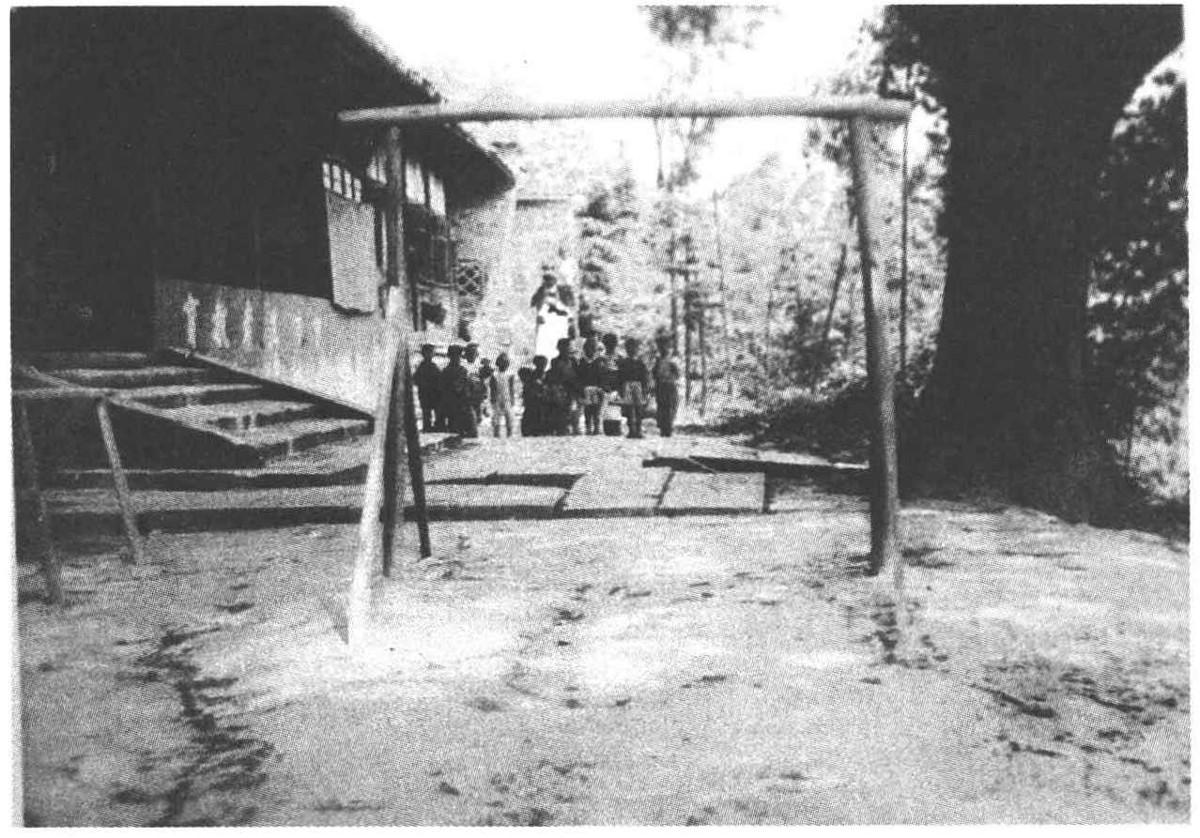

1941年3月,春到栗峰,桃花盛开。右起逯钦立、董作宾、陈启华等。

逯钦立是山东巨野人,1939年毕业于西南联大中文系,随即考入北大文科研究所。在同学何兹全夫人郭良玉的记忆中,这位同乡“木讷质朴,但聪明过人”。1940年,他去李庄继续研究生学业,他在9月25日给傅斯年的信中谈道:

生于九月十二日离滇,十八日到达李庄,沿途托庇,顺利异常。抵此后,承董代所长及丁、汪等先生之照顾,食宿诸问题均已解决,敬祈吾师释念为幸。……此地气候近已凉爽,生之工作即可顺利开始,吾师存藏陶靖节各集,生极须用,闻师将于十月中莅此,希届时能以此种书赐闻也。

又生离滇之时,曾与杨志玖、周法高二兄深谈一次,杨兄处数接齐大延聘之信,许以该校讲师职并研究所编辑员,而文研所则欲留作研究助教,杨兄念吾师擢掖之心,极愿来此继续所业,仅以薪遇和路费问题,稍涉踌躇耳!而周兄之离校或来此,所犹豫者也不外乎斯节。近不知彼等有信呈吾师未?2

逯钦立的去向,如信中所举的同学杨志玖,也有多种选择,他自愿到李庄,是冲着史语所做学问的条件。逯钦立无负导师傅斯年的栽培,到李庄两年后,北大文科研究所的修业毕业,留在史语所任助理研究员。除了业务上的收获,还成功地俘获了小学女教师罗筱蕖的芳心。

罗筱蕖人称罗九姐,是乡绅罗南陔的九女。她在晚年给弟弟罗萼芬的信中这样回忆儿时:那时家境尚好,每到年底,打炒米糖、蒸黄粑、杀年猪。大年三十是祖父的生日,全家去石板田扫墓,抬着大猪头。这时祖父坟地两边的红梅、绿梅已经开了,坟前石桌石凳上摆满了上供祭品……3抗战期间,罗南陔出任国民党李庄区党部书记,参与了中研院与同济迁来的筹备工作,如出面说服乡绅及行帮组织,牵线房屋租赁,维护地方治安,斡旋原住民与迁入者的关系等。他有十个子女,有的加入国民党,有的加入中共。罗筱蕖曾回忆五哥莼芬(叔谐)对她的影响:

记得当年,五哥在智育小学教书,我跟他在一起有一年半,他帮助我读书,领我参加民先队抗战剧团、晨呼队。共产党员金汉民、严亮绸等就在这时认识的。在这段时期我学了很多知识,懂得许多道理,能演剧、跳舞、唱歌,能宣传、能讲演。第二年就被抗战剧团介绍到南溪县政府管的战时民训督察室工作。这组织完全是宣传抗日、组织民众的领导机构,我刚到十六岁(并不是县政府科员)就能同另一位女同事池梦渔把一个县城的抗战民训组织起来,搞下去,这本领是君绿九哥和五哥培养支持得来的。4

后来,罗筱蕖从李庄去成都读书,先读华中会计专科学校,后读西川无线电专科学校。学校遭日机轰炸,没毕业,1941年又回到李庄,受聘为板栗坳栗峰小学教师。

板栗坳本弹丸之地,过去过来就那么几个人。此时,一个清纯活泼的女子闯入逯钦立的视野,很快他就开始狂热地追求这位年轻女教师。六十多年后,我曾听当事人细说原委:

那时牌坊头有个大礼堂,单身汉在那里吃饭,我们在旁边上课。逯钦立也天天在那里吃饭。他住的老房子,属第一组历史组。他时常在我们教室外转悠,我也明白他的心思。他有时就在教室的黑板上画画,画马还画得很好。他在黑板上画屈原,我问是谁画的,梁柏有(梁思永的女儿)说是逯先生画的。我每天到校早,其他老师多有家属太太,事多。一次他画我的像有意放在黑板上,我把画收起来,后来就有了第一封信。梁柏有也给我转过他的信。5

一来二去,彼此眉目间活泛了春山秋水。但要迈那道坎尚需父母之命媒妁之言。罗筱蕖的小弟罗萼芬告诉我:“傅斯年跟我父亲熟,当时他们迁来,是父亲、堂兄罗伯希等人商定下来的。后来人们说研究院吃人,搞得人人自危。是我父亲提出举办展览的方法开启愚昧。傅斯年多次夸父亲‘南陔不愧川南才子’。中央研究院迁来板栗坳一晃就是几年,很多男光棍择偶安家,成了老大难问题。李庄的姑娘就是想也不敢嫁给他们,他们说来就来,说走就走。这件事成了傅斯年、陶孟和几个头头的心事。当时我家恰好有两个姐姐未出阁。”于是,“傅斯年为弟子逯钦立作伐提亲。”6

栗峰山庄的中研院子弟校。

撮合信是写给罗南陔的族侄罗伯希的。罗伯希战前曾任“三军”7成都办事处参谋,解甲归田,在当地仍有余威。傅斯年在信中介绍逯钦立的身份:“助理研究员之资格,依法律所规定,等于大学之专任讲师。然中央研究院之标准,远比各大学平均之程度为高,此时敝所助理研究员就业大学者,至少为副教授。此一职业,在战前颇为舒服,今日所入几夷为皂隶,弟亦如此也。若在战事结束后,固不宜如此,惟值此遽变之世,一切未可测耳。”8皂隶是黑衣差役,虽是自嘲,亦近实情。学者是远离经济仕途的“夫子”,战时尤为窘困。只有说到学养及未来的造就,傅斯年才对弟子有信心:“彼于八代文字之学,造诣甚深,曾重辑《全汉晋六朝诗》百卷,用力之勤,考订之密,近日不易得之巨篇也。惜此时无法在后方付印耳。一俟抗战结束,此书刊就,逯君必为国内文学界中知名之士无疑也。”